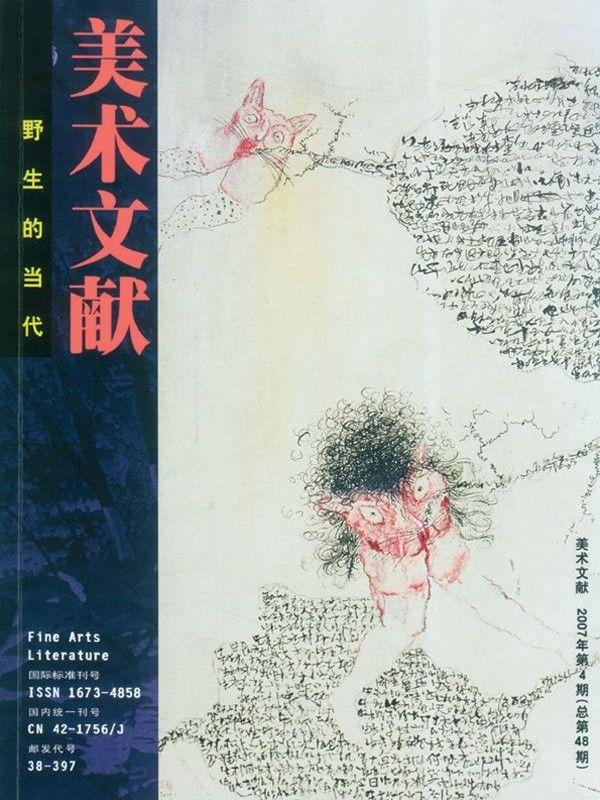

第48期 野生的当代(2007年)

学术主持:管郁达

主题:谷旭 夏炎 李革 董重 王荣植 李剑峰 徐江跃 葛贵勇

新作:柯坎法 张可扬 王俊 闵一耀 黄斌 蒋之龙 伊慧

Issue No. 48(2007)

Theme: Wild Contemporary Art

Academic Host: Guan Yuda

A.T: Gu Xu, Xia Yan, Li Ge, Dong Zhong, Wang Rongzhi, Li Jianfeng, Xu Jiangyue, Ge Guiyong

A.N: Ke Kanfa, Zhang Keyang,Wang Jun, Min Yiyao, Huang Bin, Jiang Zhilong, Yi Hui

野生的当代(解说词)

上个世纪八十年代中期至今的贵州当代艺术,既不能被以北京为中心的当代艺术新潮认同,又无法被纳入地域性的民间文化传统结构。其实,可称之为一种“野生”而非“家养”的、持续性的现代主义艺术追求。这种“野生”的现代性,可能包括了对西方和中国现代主义主流的双重误读、篡改、修正、重构以及许多因“地无三里平”、“天高皇帝远”而道听途说的地方性知识传统。也可以说,这是一种正在自行建构和自我生长中的“现代性”。这种情形,与上一世纪七十年代后期摇滚乐在中国的出现很是相似。

在当时,出于对“文革”集体主义的、枯燥乏味的政治化生活的厌倦和逃避,到郊外去画画、钓鱼,聚在一起唱歌、跳舞,是许多青年人喜爱的娱乐方式。西方现代艺术,如印象派、表现主义等等思潮,是从生活之流中漂泊而来的新奇事物,慢慢地通过一种口传与耳闻的方式进入了公众的文化视野。贵州当代艺术的星星之火,也是在那个时候悄悄点燃的。

“野生”的现代性之于“家养”的那些现代性,有许多格格不入的地方:它是自发的、自足的、不规则的、未社会化的,无法被装入任何一种既有的文化理论框架进行解释。它杂乱、自由、自然、无目的的生长本身,却无意中表达了天地、自然和生命中一些本源的内在法则。

“现代性”是西方文化转型过程中生长出来的一种未完成的社会制度规划和问题意识。“现代性”的普世性抱负,要求它不断寻求西方文化以外“地方性知识”的修正和证明,尤其是像中国社会这样急剧变化中的“现代性”经验。

事实上,自上个世纪八十年代中期以来,中国当代美术运动所提供的“现代性”经验已经表明,中国当代艺术的“现代性”并非与欧美现代主义的“现代性”完全同质同构。西方现代主义“原本美学与政治分裂的二元意义在中国被赋予了美学与社会意义的一元整合性”,在中国现代性出现之初,艺术即被看做中国整一的社会现代性的一部分,中国现代性试图整合审美、宗教及政治为一个有机体,是人的社会化生活的一种和谐方式,而非异化方式。

所以,在中国当代艺术实验中,“现代性”并非只有一种“家养”的标准版本——一如时下许多中国当代艺术史所描述的那样。它还包括了许多类似贵州当代艺术这样的“非标准”的、自我生长的鲜活个案。这些个案构成了中国当代艺术实验重要的历史经验与个人经验,为我们观察中国当代艺术的发展提供了新的窗口。我一直以为,相对于那种宏大的、精英的、黑格尔式的全景俯瞰写作,中国当代艺术史的写作,应该更多地从民间的、草根的、地方性的、身体的个人经验中开拓新的论域和视野,与中国当代文化的实践同步,在一个开放的语境中,为中国艺术的现代性重建提供一种基于中国传统文化、“毛式”社会主义实验和当下个人肉身经验的贡献和积累。

从上一世纪七十年代末的“贵阳五青年画会”、八五时期的“贵州现象”,到今天的贵阳“城市零件”艺术空间,贵州当代艺术一直在一种野生的状态中自我生长,显示了当代艺术的勃勃生机和一种别样的“现代性”追求。

贵州这种“野生”的当代艺术,与西方当代艺术和中国当代艺术的主流不同,它直接发生于生命的本体之上,没有宏大的哲学、历史叙事与艺术追求,甚至一开始并没有文化的目的,他只是表达自己,由于生命自身的冲动和现实生活的直接刺痛来表达自己。它不知道文化的体系是什么,文化的问题是什么,在哪里可以获取文化的建树?这些外在的东西都不是它要考虑的,它所关注的仅仅只是自己的生命意志。

贵州当代艺术生长于地老天荒的山地文化背景,以其强烈博大的生命意识和“野、怪、狂、丑”的美学品格,对既有的文化格局形成了冲击,其意义在于,重新确立起文化对生命和现实的关怀,让文化重新回到人的本位。在这个意义上来说,这种野生的“现代性”也是一种诗意的、批判的“现代性”。

在中国当代艺术“现代性”重建的过程中,贵州艺术家对西方和中国现代主义的主流进行了解构与重组,他们并没有全盘接受现代主义的设计与规划,或者说,对现代主义,他们是心存疑意、有所保留的。这种态度显示了一种“野生”的、叛逆的文化立场,也是对文化差异性和多样性的尊重。

上一世纪八十年代以来充斥着宏大叙事的所谓“高原神话”和“贵州现象”,使外界对贵州的观看慢慢地演变成一种好奇式的偷窥,在“八五”新浪潮艺术运动中,贵州的艺术家好像成了“部落艺术”的生产者,他们的成功主要以被北京、上海、广州这些大都市观众的猎奇注目而得到确认。这种“边缘”与“中心”的模式令人难堪的地方在于,话语权力完全是由“中心”规定的。在贵州,一个艺术家如果要舍弃“奇风异俗”的“原始主义”标签,而完全按自己的心性创作的话,那他要冒的风险实在是太大了:一方面他很难被主流认可;另一方面他很有可能被指责为没有传统根基。

贵州现代艺术在上一世纪八十年代中国艺术现代性重建的过程中的出色表现,使贵州从边缘的原始地带一下走向了前沿,这是一段令人难忘的历史。但其身份角色至今仍没有得到一个准确的定位,这种情形使得今天艺术家的工作面临着传统资源巨大的亏空,当然,没有包袱的好处是能够轻装上阵,胆大妄为,但是艺术一旦需要回归到日常生活的时候,“不断革命”的心态使得很多艺术家在应对九十年代以来的文化转型时往往显得束手无策。

九十年代贵州现代艺术的转变是由“重返乌托邦”这个展览开始的。对“原始主义”,或“原始的现代主义”所代表的地域性方式进行反省,重新将语言形式的建构作为一种未竞的启蒙主义话语,这样的做法代表了当时一些艺术家不愿意被“中心”定义的个人抱负,也反映了现代主义与地方性资源接触过程中的特殊境遇和紧张。

总的来说,今天的艺术已经不再有一个明确的方向可循,生活在贵州的艺术家也还是一些山地“个人主义者”,要找到一个类似“原始主义”,或“原始的现代主义”这样的词来概括上一世纪九十年代以来的贵州现代艺术,几乎是不可能的。这种解释学上的困难,也存在于中国现代艺术实验的其它地方。不过,贵州的问题仍然在于,它一开始就游离在“中心”与“边缘”宽阔、自由的“原始地带”,它的“现代性”追求从一开始就是“野生”的、自发的,的确不好被规定,也无法用西方或中国当代艺术习惯的主流话语方式发言。所以,它所面对的境遇实在是很特别的。对于今天的贵州艺术家,我不知道,这种境遇到底意味着机遇还是挑战?

而对中国当代艺术来说,现代性批判意识的核心在于:必须寻求一种多元共生的、不同于西方标准的文化价值来对“现代性”本身加以制衡。现代性进入到中国,催生了中国艺术的现代性重建,也催生了贵州当代艺术“野生”的现代性追求,这其实是一个正在生长的、有待完成的宏伟规划。令人担忧的是,随着上个世纪八十年代以来中国当代艺术合法化进程的推进,当代艺术变得越来越体制化、媚俗化、国际化,正在逐步丧失其对现实的超越性和批判性功能。这是一种深刻的“现代性”合法化危机。也许,“野生”的现代性野马一旦被驯化,关进人工喂养的围栏,它的生命也就因此而终结。因为,只有“野生”的境界,才是文化艺术的本真境界,才是人通向解放和自由的大道。

2007年6月

于昆明翠湖边上

(本文发表于2007年《美术文献》总第48期)